|

|

|

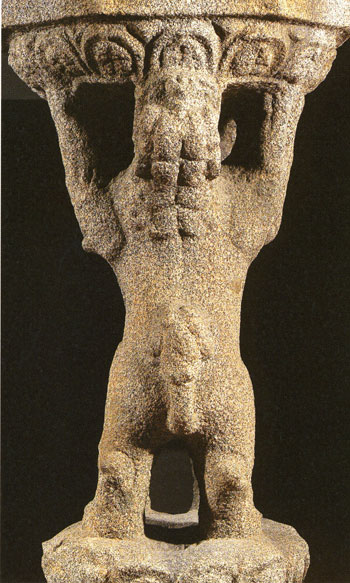

▲ 국보 103호로 지정된 중흥산성

쌍사자석등. 토실토실한 복슬강아

지처럼 복스럽게 생긴 것이 특징

이다. |

국립광주박물관에 가면 중앙 홀에 사자가 이고 있는 석등이 있습니다.

국보 103호로 지정된 중흥산성 쌍사자석등이지요.

자세히 보면 아주 잘 만들어진 석등입니다. 그런데 제가 서 있을 곳이 아닌 박제된 공간, 그것도 넓은 공간에 혼자 서 있다 보니, 제 가치를 제대로 드러내지 못하고 있습니다. 그야말로 ‘흙속의 진주’인 셈이죠.

광양 중흥산성 떠나 우여곡절 겪고 광주박물관에

본래 이 놈이 서 있던 곳은 광양시 옥룡면에 있는 중흥산성 안입니다. ‘뭔 석등이 성 안에 있었다요?’ 하면, 유구무언입니다. 그저 신라 때부터 절이 있었는데, 어느 땐가 절은 불에 타서 없어져 버리고 돌로 맹근 삼층탑과 석등만 성 안에서 오순도순 오랜 기간 함께 살았다고 말할 수 있을 뿐입니다.

‘그란디, 어째서 지금은 박물관 안에 있다요?’ 하고 물으시면, 이렇게 답할 수 있습니다.

“일제시대 때 대구에 사는 일본인 부자가 즈그 집 정원에 놔둘라고 옥룡면사무소 앞까지 가져왔어라. 그란디 이를 안 관청에서 개입하여 도지사 관사로 옮겨놨다가 1937년에 서울로 가져가서 경복궁 안에 세워놨어라. 그라다가 이승만 정권시절에 경무대 안으로 가져갔다가 1960년에 덕수궁으로, 72년에는 국립중앙박물관으로 이전하여 보존했어라. 그 뒤 1990년 8월에 지금 있는 광주박물관에 가져다 놨어라. 천년 이상을 오누이처럼 함께 지냈던 돌탑은 아직도 중흥산성 안에 있으니, 이 놈 운명도 참말로 기구하지라” 하고 말입니다.

사자 석등은 ‘Made in 통일신라’ 제품

지금은 돌아가셨지만, 한때 우리나라 고고학계를 쥐고 흔들었던 김원룡 박사에 의하면 ‘

인도에서 사자가 불교와 인연을 맺은 것은 기원전 3세기까지 올라가며, 인도·중국 할 것 없이

불교 미술에 많이 쓰이지만, 두 마리 사자를 맞세워 석등의 화사석등을 받들게 하는 착상은

신라인의 발명으로 신라 영토 안에서만 행사된 신안특허’라고 합니다.

이른바 쌍사자 석등은 ‘Made in 통일신라’ 제품이란 야그죠.

불교에는 유독 사자가 많이 등장합니다. 그 이유는 사자가 백수의 왕으로 두려움이 없이

모든 동물을 능히 거느리는 위엄을 가지고 있기 때문입니다.

그래서 불가에서 사자는 부처님 그 자체를 나타내며, 부처가 앉는 자리를 사자좌(獅子座),

부처님의 설법을 사자후(獅子吼)라고 합니다.

불가에서 사자는 부처님 그 자체, 부처님 설법은 사자후

그런데 절에다 석등은 왜 세웠을까요? 석등은 부처의 광명을 상징합니다.

그래서 광명등(光明燈)이라고도 하지요. 대개는 대웅전이나 탑과 같은 중요한 건축물

앞에 세웁니다. 어둔 밤에 불을 밝히려는 현실적인 이유와 함께 빛을 밝혀 부처의 진리를

찾으려는 이상적 이유가 함께 존재하지요.

일반적으로 석등은 불을 밝히는 화사석(火舍石)과 화사석을 지탱하는 기둥인 간주석(竿柱石),

그리고 받침돌로 이루어집니다.

|

|

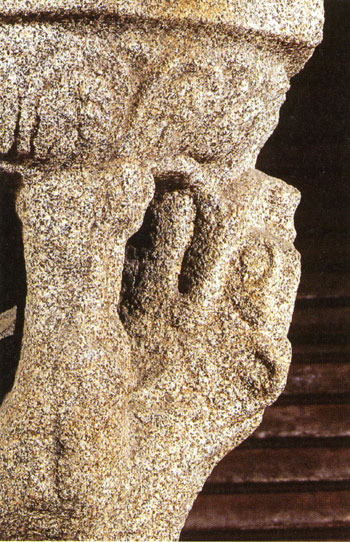

▲ 용맹스럽다기보다는 정겨운 사자. 통통하게 살이 오른 엉덩이와

힘깨나 쓰느라고 허리까지 야무지게 올려붙인 꼬리, 아직은 젖살이

덜 빠져 오동통한 허리. |

|

|

| ▲ 지 깐에는 위엄을 지닌 채 화사석을 받치고 있는 사자 얼굴. |

그런데 통일신라 때 만들어진 몇 개의 석등은 4각이나 8각 기둥형태의 간주석 대신에

쌍사자 두 마리를 세워 놓았습니다.

속리산 법주사에 있는 매끈한 허리를 지닌 쌍사자석등(국보 5호)과

중흥산성 쌍사자석등(국보 103호), 경남 합천군 황매산 자락에 있는

영암사터 쌍사자석등(보물 353호)이 바로 그것이지요.

|

|

▲ 원래 자리했던 광양 중흥산

성을 떠나 국립광주박물관 중

앙 홀에 모셔진 쌍사자석등.

제 자리를 떠나 조금은 안스러

운 모습이다. | 세 석등 모두 나름대로 잘 생겼습니다.

그런데 전라도를 대표하는 중흥산성표 사자는

토실토실한 복슬강아지처럼 복스럽게 생긴 것이

특징입니다.

뒷다리에 힘을 주고 곧추 서서 지 깐에는

위엄을 지닌 채 화사석을 받치고 있지만,

통통하게 살이 오른 엉덩이와 힘깨나 쓰느라고

허리까지 야무지게 올려붙인 꼬리,

아직은 젖살이 덜 빠져 오동통한 허리가

용맹한 사자이기보다는 어미젖을 덜 뗀 귀여운

복슬강아지에 가깝습니다.

그래서 더 정겹고 눈이 가지요.

매화골에 있는 국립광주박물관에 가면

지 집 놔두고 객지에서 고생하고 있는 사자 두 마리가 눈맞춤을 청합니다.

그냥 지나치지 말고 사자와 눈 맞추면서 강아지 데꼬 놀대끼 놀아볼 것을 권합니다.

|